作为从业5年的理财博主,经常收到粉丝关于贷款平台的投诉。今天咱们就扒一扒那些看似正规的贷款平台,究竟藏着哪些防不胜防的套路。从利率陷阱到信息泄露,从隐形收费到合同猫腻,这篇万字长文将用真实案例告诉你,如何在贷款时守住自己的钱袋子。

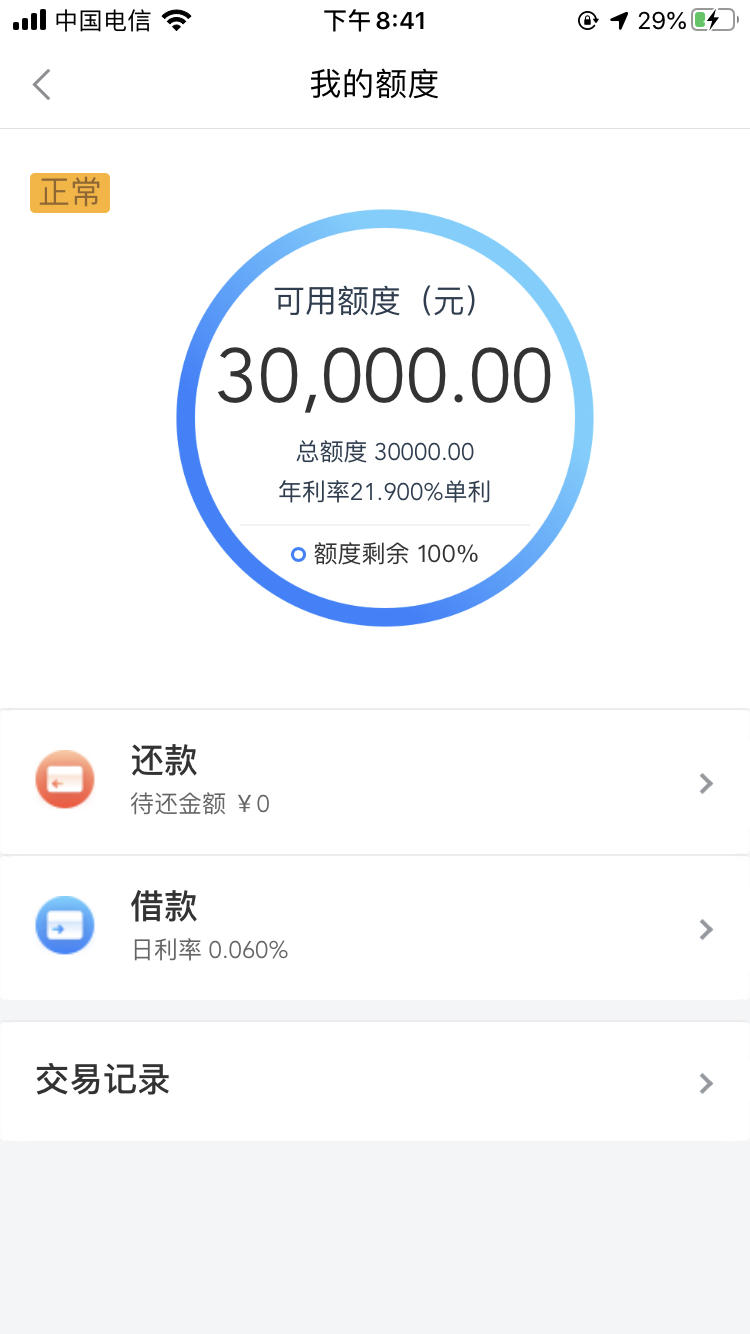

不知道你们有没有发现,很多平台首页都挂着「年化3.6%起」的显眼标语,但真正申请时,实际利率能飙到10%以上。这里面的门道,主要藏在两个地方:

首先是用「单利」代替「复利」计算,比如某平台宣传的3.6%其实是资金使用效率折算后的单利,实际年化利率能达到7.2%。其次是各种附加费用,像管理费、服务费、风险准备金这些名目,能把真实借款成本拉高20%-50%。

去年有个粉丝就中招了,在某知名平台借了10万,合同里写着月息0.3%,结果每期要还的「综合服务费」就占借款金额的1.2%,算下来年利率直接突破15%。

「三分钟到账」「秒批秒放」这些宣传语确实诱人,但实际操作起来根本不是那么回事。很多平台所谓的「快速放款」其实是指初审通过速度,真要拿到钱还得经历终审、签约、资金划转这些环节,整个过程拖个三五天很正常。

更坑的是有些平台会利用这个时间差搞事情。比如先用「已放款」稳住你,然后说因为银行系统延迟需要支付「加急费」,或者以「账户异常」为由让你交解冻金。说实话,正规金融机构根本不会在放款前收取任何费用。

现在监管严了,明着收砍头息的平台少了,但变相收费的花样更多了。常见套路有:

• 把借款金额的5%-10%扣作「信息认证费」

• 强制购买价格虚高的「风险保障计划」

• 收取占贷款额2%-3%的「资金对接费」

这些费用往往不会在首页或广告里明说,而是藏在合同附件的小字条款里。有用户反映,在某消费金融公司借款5万,实际到账只有4.6万,那4000块被算作「贷后管理套餐」直接扣除了。

最近出现了一种更隐蔽的AB贷玩法。平台先以「提升额度」「优化利率」为由,让借款人邀请亲友完成「信用认证」。实际上是在用担保人资质重新申请贷款,等主贷人逾期时,担保人就得承担连带责任。

更绝的是有些平台会诱导用户在不知情的情况下开通「自动扣款授权」。比如某银行系贷款产品,在申请流程里默认勾选「共享还款人信息」,只要主贷人逾期,系统会自动从担保人账户划钱。

正规平台在贷款审批时查询征信很正常,但有些机构会滥用这个权利。比如某网贷平台,用户只是点击了「查看额度」按钮,后台就自动发起硬查询。更过分的是,他们会把用户征信报告卖给第三方,导致一个月内出现十几条贷款审批记录。

这里教大家个小技巧:如果平台需要你提供「征信授权书」,一定要看清授权范围。正规机构只会查询「贷款审批」记录,那些要查「贷后管理」或「担保资格审查」的,八成没安好心。

现在很多平台都推出了「灵活还款」功能,看起来很方便,实则暗藏杀机。有个典型案例:用户设置了自动还款,以为还完当期就结束了,结果系统默认勾选「续借服务」,直接把剩余本金+利息滚入下期借款。等发现时,原本12期的贷款已经滚到36期,利息翻了3倍。

还有些平台玩「还款顺序」的把戏,优先抵扣利息而非本金。比如你提前还款10万,可能8万都用来付未来利息,实际本金只减少2万。这种操作直接导致后续利息计算基数居高不下。

去年某持牌消费金融公司被曝用户数据泄露,骗子拿着精准的贷款信息实施诈骗。他们会冒充平台客服,以「注销账户」「修改利率」为由,诱导用户转账到「安全账户」。更可怕的是,有些内部员工会私下倒卖用户联系方式,导致每天接到几十个贷款推销电话。

建议大家每次申请贷款后,立即开启「号码保护」功能。如果收到可疑电话,直接联系平台官方客服核实,千万别点任何短信里的链接。

「借款必须买保险」已经成为行业潜规则。某银行信用贷产品,每借款1万元就要交300元意外险保费。关键是这个保险既不能退保,理赔条件还特别苛刻。更离谱的是,保费会计入贷款本金一起算利息,相当于为保险多付了双重利息。

遇到这种情况,记得搬出银保监会的规定:任何金融机构不得强制捆绑销售保险。如果平台坚持要买,直接向12378金融消费投诉热线举报。

有些平台会准备两套合同,电子合同写的是合法利率,纸质合同却夹带高息条款。等出现纠纷时,拿出经过公证的纸质合同当证据。去年就有法院判例,用户虽然提供了电子合同截图,但因为无法推翻公证文书,最终败诉。

签合同时务必做到三点:1.要求下载完整电子合同 2.重点查看用蓝色或加粗字体标注的条款 3.对存疑的内容要求客服逐条解释并保留录音。

别以为正规平台就不会暴力催收。某上市金融公司被曝把逾期账户打包卖给第三方催收机构,这些机构通过虚拟号码轰炸通讯录,伪造律师函,甚至用AI换脸技术制作恐吓视频。最可怕的是,他们能通过手机定位找到借款人工作单位,在公司门口拉横幅。

如果遇到暴力催收,立即做四件事:1.保存所有催收记录 2.向当地金融办投诉 3.申请个人隐私保护 4.必要时报警处理。记住,年化利率超过36%的部分本就不受法律保护。

说实话,写到这里我后背都有点发凉。这些套路之所以能长期存在,就是抓住了咱们着急用钱的心理。最后送大家三句忠告:

1. 永远不要相信「零门槛」「百分百下款」的宣传

2. 仔细核对每项费用,要求平台出具收费依据

3. 定期查询征信报告,发现异常立即申诉

贷款本身没有错,但一定要擦亮眼睛。毕竟,咱们借的是真金白银,还的可是血汗钱啊!